|

... neuere Stories

15

07 25

15

07 25

15

07 25

15

07 25 Is the man who is tall happy?

Der Ausnahmekreative Michel Gondry interviewt den Linguisten Noam Chomsky. Ein Film weitab gängiger Schemata und ein fantastisch visualisiertes Gedankenspiel, das grundlegende Fragestellungen berührt, letztlich aber wenig echte Antworten gibt, sondern wohl eher Inspiration sein will und Anregung, Denken zu überdenken.

Hier ein kleines Making of dazu: https://www.youtube.com/watch?v=m7dbZBgmV3E https://www.youtube.com/watch?v=zarb7T7PKA0

15

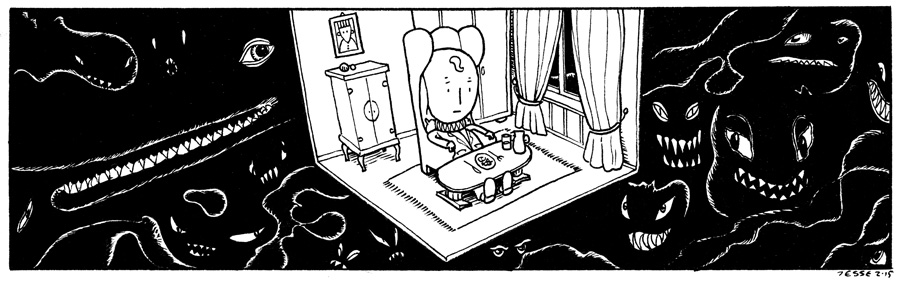

07 25 Reviewing abandoned projects. What the heck this ever should have been?

15

07 25

15

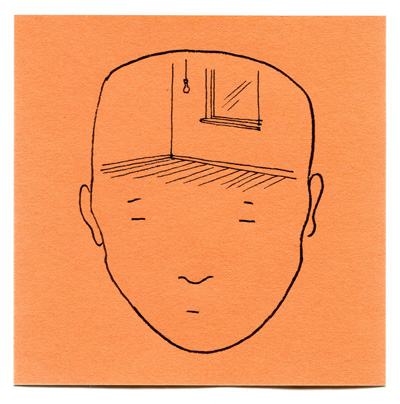

07 25 What's the space between two lines?

What's following internet culture? What's beyond the event horizon?

15

07 24 Swingtime in Bananien

SWING MONKEY, SWING!

Columbia Pictures, Charles Mintz, 1937 https://www.youtube.com/watch?v=SBtjfadiyfk

15

07 24 DeepDreams

Wie das menschliche Gehirn in der Lage ist, die permanent über den Sehnerv empfangenen visuellen Reize in Sekundenbruchteilen zu analysieren und zu klassifizieren, Objekte im Bild zu finden und zu separieren, sie mit gespeicherten Erinnerungsmustern abzugleichen und so schlussendlich mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit zu erkennen, was es sieht – das ist nach wie vor ein unwahrscheinlich komplexer Vorgang, der sich technisch bisher noch kaum nachvollziehen lässt.

Doch ist man natürlich bestrebt, auch Computern das Sehen beizubringen, die Anwendungsmöglichkeiten wären mannigfaltig. Google arbeitet momentan an der Entwicklung neuronaler Netzwerke, sprich einer digitalen Simulation miteinander verschalteter Gehirnzellen, die in Ebenen gestaffelt arbeiten und beim Erkennen von Bildern inzwischen erstaunliche Ergebnisse erzielen. Diese Netzwerke wurden mit Millionen von Beispielbildern aller Art gefüttert, um ihnen ein "visuelles Gedächtnis" zu geben, sie "wissen" also wie z.B. eine Banane aussieht und können sie erkennen, egal in welchem Betrachtungswinkel sie sich im Bild präsentiert. Um zu testen, welche visuelle Vorstellung sich das Netzwerk während des Trainings von einem bestimmten Objekt gemacht hat, zeigen die Programmierer ihm ein Bild voller zufälliger bunter Pixel und behaupten, darauf sei z.B. eine Banane zu sehen. Das neuronale Netzwerk bearbeitet das Bild dann so lange, bis tatsächlich bananenartige Formen darin auftauchen. Bald bemerkten die Google-Entwickler, dass als Nebeneffekt ihrer Arbeit oft auch geradezu künstlerische Bilder entstehen, vor allem wenn man für die Bild-Bearbeitung nur bestimmte "Erkenntnis-Ebenen" zuschaltet, es also auf einen unvollständigen Erkenntnisprozess anlegt. So wie das menschliche Gehirn dazu neigt, in Wolken, Felsen oder Bäumen in freier Assoziation Figuren und Gesichter zu erkennen, entdecken dann auch die neuronalen Netzwerke in einem Wolkenhimmel bisweilen ganze Scharen merkwürdiger Hundefische, Autos und glänzende Pagoden. Diese Effekte verstärken sich, je mehr Berechnungsdurchläufe man einem Bild angedeihen lässt. So entstehen Szenarien voller augenreicher Kreaturen, die manchmal an Bilder von Hieronymus Bosch erinnern. Hier ein erläuternder Artikel: http://googleresearch.blogspot.de/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html Und hier eine Bildergalerie: https://photos.google.com/share/AF1QipPX0SCl7OzWilt9LnuQliattX4OUCj_8EP65_cTVnBmS1jnYgsGQAieQUc1VQWdgQ?key=aVBxWjhwSzg2RjJWLWRuVFBBZEN1d205bUdEMnhB Für ein Unternehmen wie Google mit seiner Wohlfühlphilosophie ist es typisch, gern die bunten und faszinierenden Seiten einer neuen Technologie zu präsentieren. So wurden Teile der DeepDream-Codes der Welt kürzlich quelloffen zur Verfügung gestellt, und schon produziert eine ganze Community die verrücktesten und buntesten Ergebnisse damit: https://dreamdeeply.com/ Doch ein Nachdenken darüber, was es für uns und unser alltägliches Leben bedeuten wird, wenn Computer vielleicht schon bald effektiv in der Lage sein werden, jedwedes Bild zu "erkennen", kommt wie so oft zu kurz. Gesichtererkennung, wie Facebook und Co. sie bereits perfektioniert haben, wird sich gegen diese neuen Techniken antiquiert ausnehmen. Der Tag, an dem wir einer sehenden und korrekt interpretierenden künstlichen Intelligenz gegenüber stehen werden, rückt wieder ein wenig näher. Momentan allerdings brauchen die Computer natürlich noch einiges an Berechnungszeit, um mühsam nachzuahmen, was unser Gehirn ganz selbstverständlich in Bruchteilen jeder wachen Sekunde vollbringt.

15

07 23

15

07 23

15

07 23

15

07 23 Fröhlich sind sie in Antarktika

" ... Die im Neo-Soul-Stil angelegte Komposition mit ihrer stark synkopierten Melodik kreist um wenige zentrale Akkorde und changiert dabei zwischen den Tonarten f-Moll und F-Dur. Durch die Blue-Note-lastige Melodie wird der Wechsel der Tonarten so geschickt vorbereitet, dass der Übergang vom tonalen Zentrum F-Dur (Strophe) zum Akkord Des-Dur (Refrain) nicht als sonderlich sprunghaft erlebt wird. Der Schlussakkord F-Dur im Refrain bewirkt eine Aufhellung im Sinne der picardischen Terz (Dur-Ende in einer Moll-Komposition), ein Effekt, der die positive Grundstimmung des Stückes unterstreicht.

Das Stück besteht aus drei Formteilen (Strophe, Refrain, C-Teil), wobei der in Achteln gehaltene Klatsch-Rhythmus des vorwiegend perkussiv angelegten C-Teils die im Text enthaltene Aufforderung „Clap Along“ („Klatsch mit“) aufgreift. Besonders markant im Refrain ist das Nebeneinander einer vom Chor interpretierten absteigenden Akkordfolge und der von Pharrell Williams gesungenen Melodie, die sehr sparsam um einige wenige Töne im pentatonischen Tonraum kreist. ..." Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=I5pyblQFthE Die Happy-Weltkarte: http://www.wearehappyfrom.com/map

15

07 23

15

07 23 "Ich habe viele Leichen seziert und nie dabei eine Seele entdeckt."

Rudof Virchow Jau! Wattn Bonmot!

15

07 22

15

07 22 Das musikalische Opfer

Mai 1747. Johann Sebastian Bach zu Besuch beim preußischen König Friedrich II. in Potsdam. Dieser setzt sich ans Fortepiano und spielt ein kurzes Thema aus 22 Tönen. Ob Bach darüber variieren könne? Bach nimmt die Herausforderung an, und es gelingt ihm, aus dem nicht eben einfachen Thema spontan etwas zu machen. Man ist beeindruckt. Ob er darüber auch eine Fuge schreiben könne? Dafür erbittet sich Bach mehr Zeit. In der Folge ensteht "Das musikalische Opfer", eine Sammlung mehrerer Sätze, die alle auf dem vorgegebenen "Thema regium" beruhen.

Ob dieses "königliche Thema" indes wirklich von preußischen König selbst ersonnen wurde, ist angezweifelt worden. In den Verdacht geriet hier Bachs eigener Sohn Carl Philipp Emanuel, der gerade zu dieser Zeit als Hofmusiker in Potsdam angestellt war. Doch nichts genaues weiß man nicht... https://de.wikipedia.org/wiki/Musikalisches_Opfer Hier das Musikalische Opfer unter Leitung von Jordi Savall. https://www.youtube.com/watch?v=Z4lwV3IMHMQ

15

07 22 Nein Google, ich moechte nicht mit meinem Device sprechen!

15

07 21 Gibt es so etwas wie ein "Kinderbuch"?

15

07 19 Gibt es Witz in der Mathematik?

... ältere Stories

|